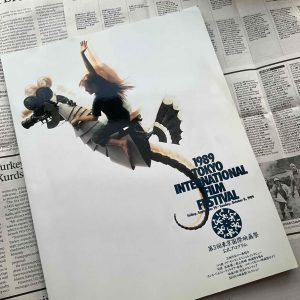

東京国際映画祭

第3回プログラム

オープンの年(1989年)の秋に最初の“東京国際映画祭(第3回)”を経験しました。

東京国際映画祭とは、毎年10月から11月にかけて東京都で開催されるアジア最大級の映画祭です。

その年は「渋谷地区」で行われ、Bunkamura、渋谷の他の映画館や「電力ホール」「パルコ劇場」等でも作品が上映されています。

第3回のBunkamura会場内訳としては、オーチャードホールで映画祭メインの“インターナショナル・コンペティション(インター・コンペ)”を、コクーンで才能ある若手監督を発掘し、育成するための一助にとの目的で企画された“ヤングシネマ”を、また映画祭をより華やかなものにするための部門としての“特別招待作品”の上映をオーチャードとコクーンで、などでした。

インター・コンペは、審査委員長にイブ・モンタン氏(第3回)、フランコ・ゼッフィレッリ氏(第6回)を迎えて話題となったり、特別招待作品では、89年「風と共に去りぬ」「カミーユ・クローデル」、91年「心の旅」「七人の侍」「美しき諍い女」、92年「天国の大罪」「ゴジラVSモスラ」、93年「クリフハンガー」「さらばわが愛~覇王別姫~」などの名作・秀作を上映しています。

―映画の表運営―

私としては、「映画」は初めてでしたから、本当に大変でした。

映画ファンの皆さまが一挙に上映される作品を1本でも多く観ようと軽食持参でお越しになっていますから、食べた後のカラも大量に出て「ゴミ箱」の増設も余儀なくされました。通常公演ならしなくてもいい苦労があり思わずため息。映画祭運営スタッフともどんなことだったか忘れましたが、揉めたように記憶しております。

今考えれば、そんな苦労なんてどうってことないんですが……。若かったですね、私も。

“インター・コンペ”や“ヤングシネマ”のような“コンペ”の場合は、上映に際し、まったくカットされたりボカされたりしていません。いわゆる“映倫”の手が入っていませんので、通常はダメなものも映っています。

それを就業前のミーティングで言い忘れました。

ある作品の上映中、1人の案内係が、突然客席から転げるように走り出てきました。彼女の息を弾ませての報告を聞くと、「た、大変です。あのー、映ってます!!」「え、何が?」「何がってあのー…」「ははーん」。他の階からも電話で報告が来ました。その後はちゃんとミーティングで伝えるようにしましたが、案内係をとっても驚かせてしまいました (苦笑)。

私はこの時から、映画館で映画を観る際に「映倫」の文字(マークですね)を見ると、このことを思い出し くすり と笑ってしまいます。

大体、平均して1日2~3本回しますが、確か4本という日もあり、勤務的にも大変でした。演劇公演ですと1日多くても2回の上演ですから。

それから、映画は基本的に自由席(その当時はそうでした)。

人気があるものは、上映前から長蛇の列。特にオーチャードの列はホールのキャパが大きい分すごくて、通路一杯の4列で並んでいただいても、列の後ろが道路にはみ出してしまいそう。まあ、そうですよね、だって1回しか上映されないのですから。

劇場入口でチケットを切っている案内係も大変です。“少しでも良い席を”と焦るお客様は、劇場に入ったとたん脱兎のごとく走って客席へ。「危険ですから、走らないように」とお願いし続けましたが、お客様の身になったら、それもやむをえないことです。

またBunkamura館内の会場を間違えている方もあり、ますます混乱しました。劇場外には分かりやすいように上映予定のポスターを貼ったり、映画祭運営スタッフが拡声器でご案内しますが、それでもダメ。

特にすごいのが、有名な俳優や監督が舞台挨拶等に出演する場合です。

89年(Bunkamura初年度)の時は、シアターコクーンで特別招待作品「カミーユ・クローデル」のイザベル・アジャーニさんの舞台挨拶がありましたが、それはそれは大変な騒ぎでした。

上映前の挨拶でしたが、関係者も加わり、一時は通路にまで来場者が溢れかえりました。とにかくお客様に事故のないようにと、またそればかり心配しました。案内係は会場の中を、額に汗して走り回っていましたが、アジャーニさんは真紅のシースルーのロングドレスで颯爽と登場され、満面の笑みでご挨拶。ステキでした。

なるべく近くでスターを見ようと手摺りから乗り出したり、通路にはみ出したりする方がいらっしゃり、その整理に追われました。ご挨拶が終了し、客席の明かりが消え映画が始まった時には、正直ほっとしました。

いつだったか、男性スターの舞台挨拶のために、たくさんの若い女性が徹夜で並ばれ、運営スタッフが徹夜で会場に詰めたりしたことがあります。並ばれた方の中に寒かったんでしょう、暖を取ろうと“焚き火”をした人があり慌てたと後で聞きました。土の上ではなく、敷地内のコンクリート通路の上でだったようです。

その後2003年まで、東京国際映画祭は「渋谷」地区で開催され、大勢の映画ファンにお運びいただきました。

「国際映画祭はその国を一瞬にして隣の椅子に近づける」と第3回の公式プログラムに、かの淀川長治さんはメッセージを寄せられております。

世界中が参加しての国際映画祭、このコンペティションが国と国とを隔てる垣を壊すように、人々の心の垣もなくならないものでしょうか。