芸術座におりました1年7ヶ月ほどの間に、何回か芸術座で不定期に開催されていた「東宝名人会」の客席を担当しました。

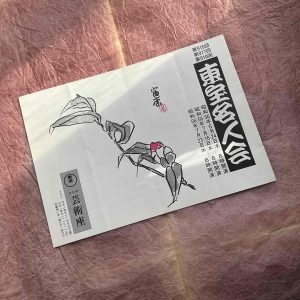

「東宝名人会」とは演芸公演(寄席)のことで、私の手元にあるプログラムを見ると、昭和56(1981)年6月に1回、同年7月が2回開催されており、この時は3回分が一部のプログラムに集約されております。

「東宝名人会」は確か「日劇」で開催されていたのが、1981年に日劇が閉館になった関係もあり、不定期で芸術座での興行が始まったのだと思います。

第1回目の芸術座「東宝名人会」で、それまで使っていた「入山札 -いりやまふだ- 」(写真参照)が販売されました。

「入山札」は上の部分が「入」の字の形になった、落語家さんたちのお名前を書いた札で、演芸場の玄関入口にずらりと掛けられていたものだと思います。

札は談志師匠、小朝師匠など、30枚くらいはあったように記憶しています。

入山札の「入」の文字は、やはり興業の盛況大入りを祈願してのことでありましょう。

私も1枚譲り受けましたが、どんな経緯だったかあまり記憶になく、ご披露してもよいものか、とも迷いましたが、手元に入山札がございますので、思い切って書かせていただくことにいたしました。

五代目古今亭今輔師匠は「お婆さん落語」で人気の落語家さん、「お婆さんの今輔」と呼ばれた方でございます。

着物の襟元をちょっと首まで持ち上げ、「あたしゃね」と、お婆さんのような声色(こわいろ)で語られる師匠の落語が好きでした。

調べると1976年には師匠は亡くなっております。

確か休憩時間( ―中入り-ですね)が終了した段階で数枚の札が残っておりましたので、私も購入させていただいたんだと思います。それが今輔師匠の入山札でした。

それからどれくらい経った頃でしょうか、これもなんでお会いしたのかも記憶にないのですが、十代目桂文治師匠にお会いする機会があり、ひょんなことから「私、今輔師匠の入山札を持ってるんです」と申し上げるととても驚かれ、にっこり笑って「そうかい、そうかい」とおっしゃいました。

今輔師匠と文治師匠は、二代目桂小文治師匠のお弟子さんでいらっしゃるのですね。

今輔師匠の入山札は、大切にしております。

東宝名人会の思い出といえば、談志師匠がトリで上がられる時でしたか、公演の休憩時間に劇場の受付に師匠がお越しになりました。

初めて芸術座に来られたのかもしれません。楽屋にご案内して、ということになり、楽屋口をご案内しようとすると、いいよ、一番近いところから案内して、とおっしゃられ、客席を横切って舞台脇から楽屋へご案内しました。師匠に気が付かれたお客様は「え!」とびっくりでした。談志師匠らしいエピソードのように思います。

それからもうひとつ。

「漫才」の方々でした。

遅れ客をご案内し、かなり舞台に近いお席まで行って戻ろうといたしますと、舞台から私の後ろ姿に向かって「おねえさん、おねえさん、帰らないでよ!」と声が掛かりました。

その後、突っ込み役?の方ですかね、もうひとりの方が「アホ、あれはここの案内さんやないか」といわれたとたん、客席がどっと湧いて、私はお客様みなさまの視線を浴びてしまいました。

要は いじられた わけですね (笑)。

東宝名人会以降、寄席は大好きで足を運んでおります。

今輔師匠 ー入山札ー

名人会 プログラム